Poeta e artista William Blake (1757-1827) è senza dubbio uno dei più eccentrici e geniali protagonisti del primo romanticismo inglese, vissuto fra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Spirito mistico e libertario, apocalittico e onirico, Blake elabora una allucinata e contraddittoria mitologia personale nutrita da profonde pulsioni religiose incentrate sulla dualità fra il bene e il male, ma è anche affascinato e impaurito dalle tensioni razionalistiche dell’illuminismo e dai cambiamenti rivoluzionari della società e della politica. La sua energia creatrice, animata da una vertiginosa tensione verso l’infinito, si alimenta dell’utopia del paradiso perduto di Milton e si esalta di fronte alla nuova scienza della gravitazione universale di Newton.

Poeta e artista William Blake (1757-1827) è senza dubbio uno dei più eccentrici e geniali protagonisti del primo romanticismo inglese, vissuto fra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Spirito mistico e libertario, apocalittico e onirico, Blake elabora una allucinata e contraddittoria mitologia personale nutrita da profonde pulsioni religiose incentrate sulla dualità fra il bene e il male, ma è anche affascinato e impaurito dalle tensioni razionalistiche dell’illuminismo e dai cambiamenti rivoluzionari della società e della politica. La sua energia creatrice, animata da una vertiginosa tensione verso l’infinito, si alimenta dell’utopia del paradiso perduto di Milton e si esalta di fronte alla nuova scienza della gravitazione universale di Newton.

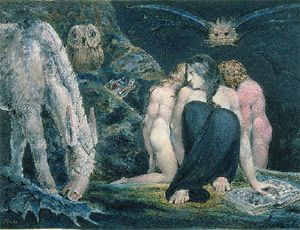

La sua arte, attraverso una strettissima connessione organica fra poesia e visioni disegnate e incise, nasce da una sollecitazione intensa e esasperata della sua immaginazione nutrita da una vasta cultura letteraria e da un repertorio iconografico fondamentalmente neoclassico, ma anche dal mito di Michelangelo (in particolare il Giudizio Universale).

In mostra al Petit Palais di Parigi, l’esposizione, che mette in scena con corretto rigore filologico circa centocinquanta lavori tra disegni, incisioni, «miniature», libri e acquerelli e tempere, è un’occasione unica per vedere il corpus quasi completo della produzione dell’artista, che in massima parte si trova sparsa in vari musei britannici, e che per la sua delicatezza e fragilità non è quasi mai esposta.

È innanzitutto, non solo per il grande pubblico, l’occasione di vedere dal vero due mitiche immagini, quelle che ormai fanno parte dell’immaginario collettivo: Newton (1795) e Urizen, The Ancient of the Days (1794) che sono per molti versi collegate.

Se i due poemi profetici dedicati all’Europa e all’America sono la punta estrema della visione mistica e apocalittica di Blake, al polo opposto si può mettere l’incantevole raccolta di immagini e poesie per l’infanzia dei Songs of Innocence (1789), di piccolissimo formato, tra cui The Tyger è la più nota, studiata a scuola da tutti i bambini inglesi. Oltre a quelle citate, le serie di incisioni acquerellate più notevoli sono da un lato le illustrazioni della Divina Commedia, del Paradiso Perduto di Milton, e della Bibbia (in particolare del libro di Giobbe), e dall’altro le grandi stampe anch’esse colorate tra cui la meravigliosa allegoria The Pity (1805) con una fanciulla sdraiata morta la cui anima è raccolta e portata in cielo, un’immagine che sembra l’Ofelia dipinta mezzo secolo dopo Millais, esponente di quel gruppo preraffaellita che aveva elevato Blake a proprio nume tutelare.

Nell’ultima sala della mostra sono proposti alcuni esempi di opere contemporanee ispirate a Blake tra cui il film di Jarmusch Dead Man, il cui protagonista si chiama come l’artista, e un drammatico ritratto realizzato da Francis Bacon, nel 1953 (purtroppo c’è solo la litografia) a partire dal calco della testa che Blake si era fatto fare nel 1823, presente anch’esso in mostra in una vetrina con altri ritratti disegnati da amici artisti. È un volto dai tratti squadrati, arcigno, con gli occhi chiusi, tutto rivolto verso l’interno, verso l’inferno e il paradiso del suo immaginario.

WILLIAM BLAKE (1757-1827)

IL GENIO VISIONARIO DEL ROMANTICISMO INGLESE

Parigi, Petit Palais

Fino al 28 giugno